Percezione del Rischio

Il concetto di Rischio

è tanto antico quanto l'Umanità

La percezione del rischio è il giudizio soggettivo che le persone danno sulle caratteristiche e sulla gravità di un rischio.

Essa differisce dai rischi reali perché è influenzata da:

-

Aspetti affettivi

emozioni, sentimenti, stati d’animo -

Aspetti cognitivi

gravità percepita degli eventi, copertura mediatica, presenza di misure di mitigazione -

Aspetti contestuali

modalità di inquadramento delle informazioni, accesso a fonti alternative -

Fattori individuali

tratti di personalità, esperienza precedente, età

Origini dello studio della percezione del rischio

Lo studio della percezione del rischio è nato dalla consapevolezza che esperti e cittadini spesso non erano d'accordo su quanto fossero rischiose le tecnologie emergenti e i rischi naturali.

Negli anni ’60, con la rapida crescita delle tecnologie nucleari, il pubblico cominciò a temere non solo i possibili disastri immediati ma anche gli effetti a lungo termine sull’ambiente.

Le istituzioni si chiesero perché, se i dati dimostravano sicurezza, la popolazione continuasse a opporsi.

Chauncey Starr e il rischio volontario vs involontario

Uno dei primi studi fondamentali fu quello di Chauncey Starr (1969), che applicò l’approccio della “preferenza rivelata”.

Scoprì che le persone accettano rischi fino a 1.000 volte maggiori se sono volontari (ad esempio guidare un’auto) rispetto a rischi involontari (ad esempio un disastro nucleare).

Insight: questo approccio presupponeva che bastasse fornire più informazioni per ridurre la paura. Studi successivi hanno dimostrato che l’informazione da sola non basta: servono narrazioni e processi di fiducia.

Tre famiglie di teorie

Sono state sviluppate tre grandi famiglie di teorie per spiegare le differenze di percezione del rischio:

-

Approcci psicologici (euristica e cognitiva)

-

Le persone usano scorciatoie mentali (heuristics) per semplificare le informazioni.

-

Questo può portare a pregiudizi cognitivi nella comprensione.

-

Si sviluppa il paradigma psicometrico, che individua fattori come terrore, novità, stigma.

-

-

Approcci antropologici / sociologici (teoria culturale)

-

Collega la percezione del rischio ai valori culturali, alle norme sociali e all’appartenenza a gruppi.

-

-

Approcci interdisciplinari (SARF – Social Amplification of Risk Framework)

-

Integra psicologia, sociologia e comunicazione per studiare come i rischi vengono amplificati o attenuati nel passaggio dai media e dalle reti sociali ai cittadini.

-

Mostra come questo processo generi effetti a catena (economici, sociali, culturali).

-

Emozioni e percezione

Secondo la teoria di valenza, emozioni positive (ottimismo, speranza) portano a percezioni più rassicuranti, mentre emozioni negative (paura, rabbia) inducono valutazioni più pessimistiche.

🗨️ Curiosità: mentre nel mondo reale rischio e beneficio sono spesso correlati positivamente, nella mente delle persone tendono a essere inversamente proporzionali: se una tecnologia è percepita come rischiosa, le vengono attribuiti meno benefici.

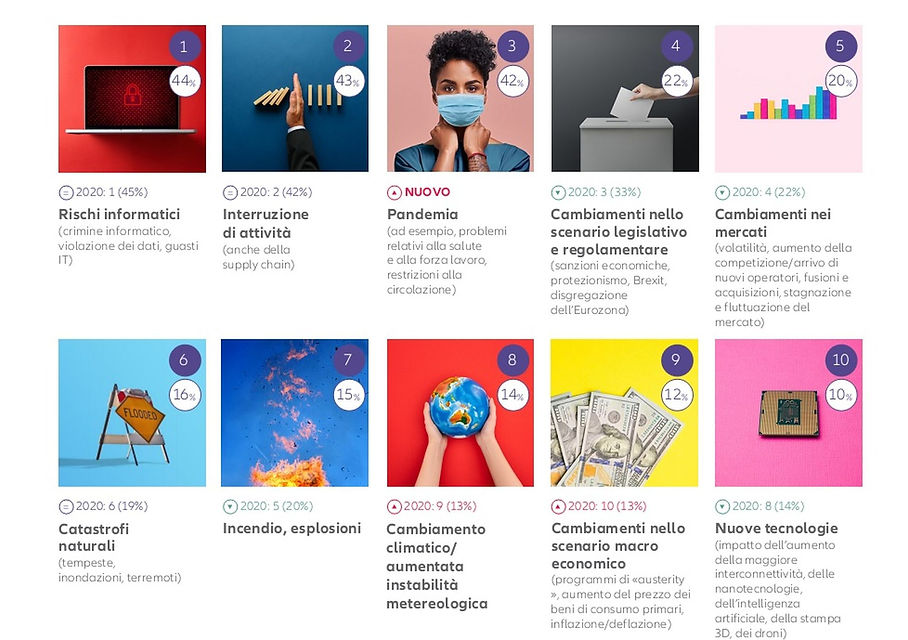

Rischi immediati vs rischi a lungo termine

La maggior parte delle persone mostra maggiore preoccupazione per problemi con effetto immediato (epidemie, frane, blackout) rispetto a quelli che agiscono lentamente (cambiamento climatico, inquinamento, crescita della popolazione).

Questo porta a sottovalutare i rischi sistemici e lenti, che però possono avere impatti più gravi.

Social Amplification of Risk Framework (SARF)

Il SARF mostra come le comunicazioni sul rischio, passando per media, istituzioni e reti sociali, vengano filtrate, interpretate e rilanciate.

Questo può amplificare o attenuare la percezione pubblica, con effetti di:

-

2° ordine → cambiamenti economici e sociali (vendite, valori immobiliari, investimenti)

-

3° ordine → effetti a cascata su educazione, comportamenti collettivi, fiducia nelle istituzioni

Quando i rischi si intrecciano: la sfida di comunicarli

Viviamo in un tempo in cui il rischio ha smesso di essere lineare: terremoti, frane, interruzioni di reti, blackout, isolamento delle comunità.

Questa è la realtà del cascading hazard: un evento ne innesca un altro e gli impatti si moltiplicano.

Il linguaggio tecnico, se non tradotto, resta muto. Il rischio, se non narrato, resta invisibile.

Le storie non semplificano, ma strutturano. Sono impalcature cognitive che aiutano le persone a capire, immaginare scenari e prepararsi.

Verso una nuova grammatica del rischio

Oggi, in un contesto di crisi climatica, urbanizzazione accelerata e vulnerabilità infrastrutturale, comunicare il rischio significa:

-

Parlare di connessioni e sistemi

-

Coniugare rigore scientifico e intelligenza emotiva

-

Creare fiducia e collaborazione tra cittadini, istituzioni e scienziati

-

Coinvolgere le persone con storie, infografiche, simulazioni e narrazioni immersive

Collegamento con il Sendai Framework

La percezione del rischio è parte integrante del Sendai Framework 2015–2030, che mira a:

-

Prevenire la creazione di nuovi rischi

-

Ridurre i rischi esistenti

-

Aumentare la resilienza delle comunità

Una raccolta di episodi per capovolgere la comprensione del rischio

Scopri la serie completa

-

Dalla comunicazione all’engagement: costruire una cultura del rischio2.

-

Ridere per capire: l’umorismo come vaccino contro l’indifferenza4.

-

Quando conta ogni secondo: reazioni, bias e il paradosso della lucidità